過去問だけじゃ内容が理解できないな…。

わかりやすい図や表でまとめたので紹介します。

私たちの生活でなくてはならないライフラインの一つ上下水道

今じゃ当たり前のように生活の一部となっていて、蛇口をひねれば水が出てくる。

そして流した水は下水道へと流れていく。

その仕組みを作り上げているのは街の水道・下水道工事屋さんです。

水道及び下水道は地中に埋設されているため一般の方ではなかなか目にすることは出来ません。

専門的な知識が必要で熟練の職人さんしか施工が難しい業種でもあるので奥が深い。

そんな上下水道はさまざまな管種、施工方法があります。

今回は「2級土木施工管理技士」の観点からわかりやすく紹介していきます。

- 上・下水道の知識がない

- どこから勉強をしていいか分からない

- 重要なところだけ勉強したい

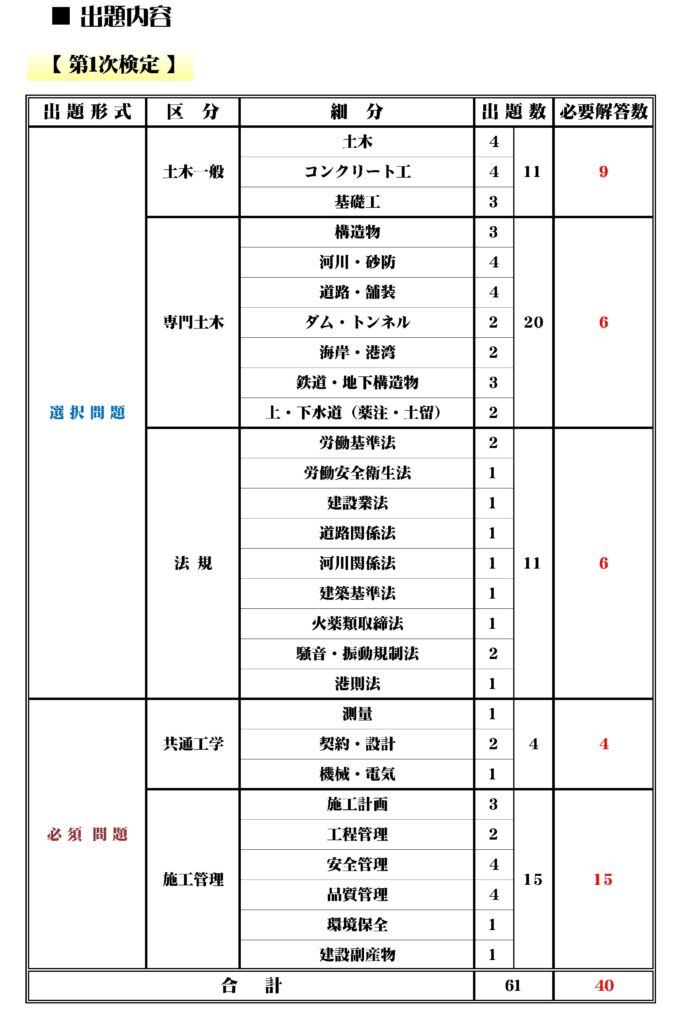

下の表が2級土木の第1次検定の出題内容です。

上・下水道(薬注・土留に関しての出題数は2問です!

今回紹介する内容は過去10年間で多く出題されている内容を紹介します。

【導水管・送水管・上水道管の施工】

【導水管・配水管の種類や特徴】

【下水道の構成・施工】

導水管・送水管・上水道管の施工

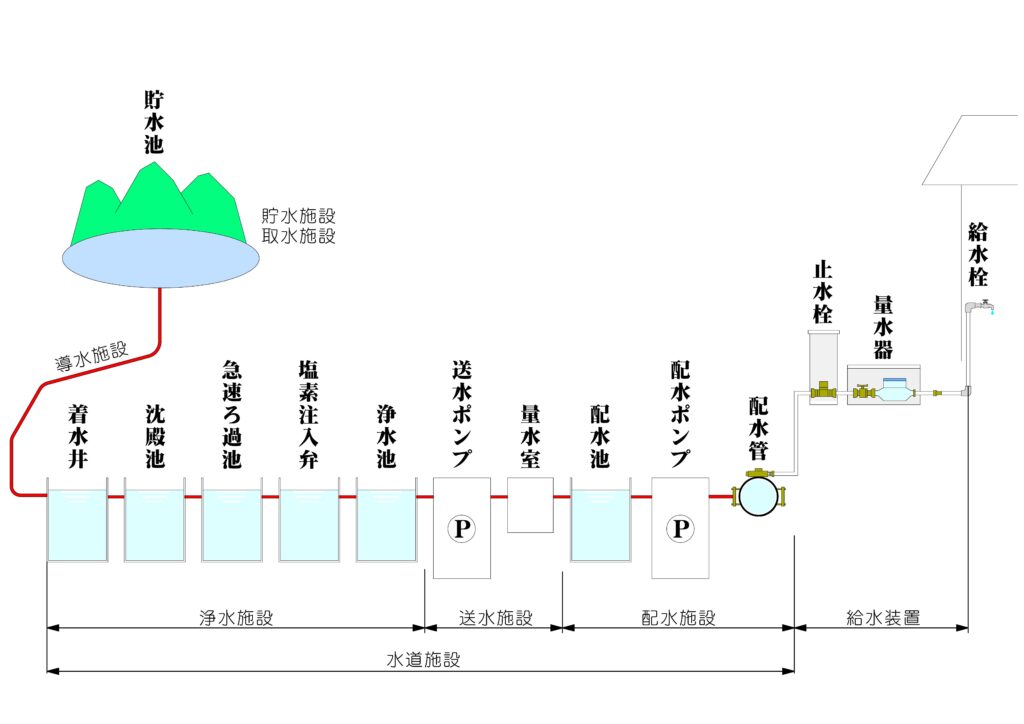

「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、当該水道事業者、水道用水供給事業者の管理に属するものをいいます。

【配水管布設の主な留意点】

- 配水管は、維持管理の容易さの面から、原則として公道に布設します。

- 配水管の布設では、高低差のある場合は原則として低所から高所に向けて行い、受口のある管は受口を高所に向けて配管しなければなりません。

- 配水本管は、道路の中央寄りに布設し、配水支管は歩道又は道路の片側寄りに布設します。

- 配水管の据付の際、管体の表示記号を確認するとともに、ダクタイル鋳鉄管の場合は、受口部分にある表示記号のうち、管径、年号の記号を上に向けて据え付ける。

- 管を切断する場合は、管軸に対して直角に行う。

- 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とし、異形管部は切断しないこと。

導水管・配水管の種類や特徴

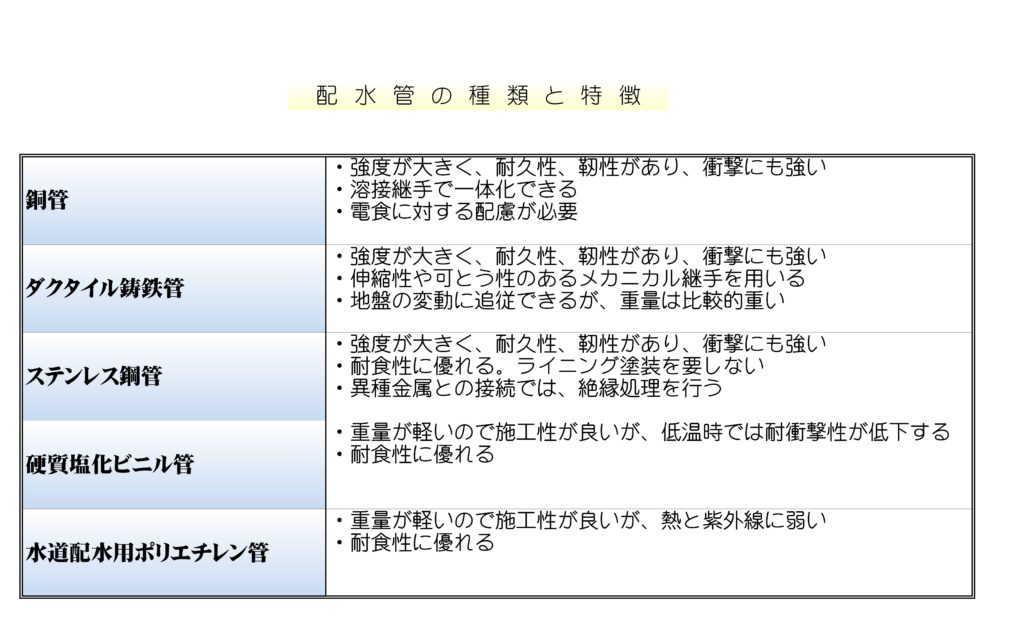

配水管の種類にはダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼管、水道用硬質塩化ビニル管、水道配水用ポリエチレン管などがあります。

下水道の構成・施工

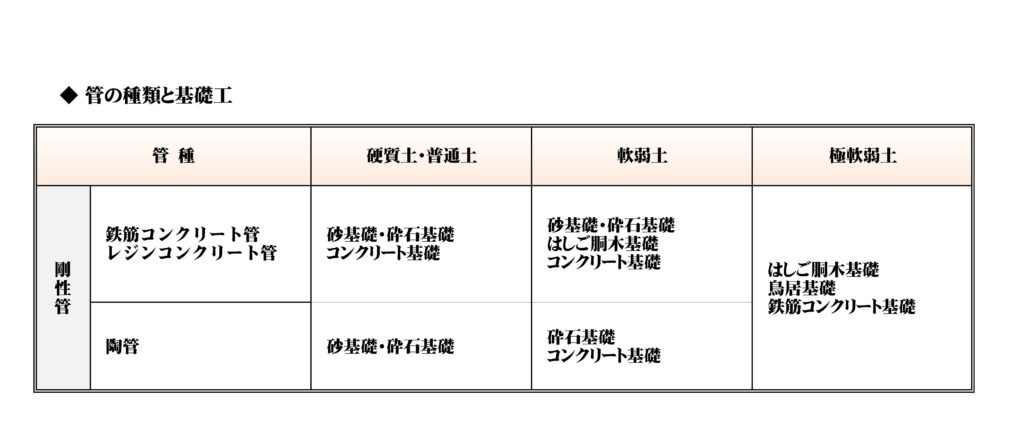

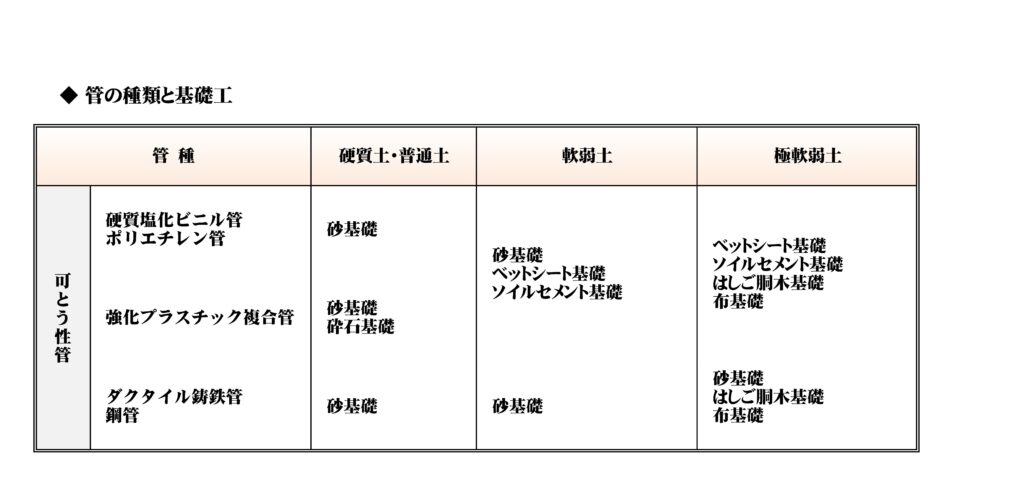

管の種類と基礎工

下水道管路施設に用いられる管は、剛性管と可とう性管の2種類のタイプがあります。

それぞれの管種は、土質、地耐力に応じた基礎を用いることになっている。

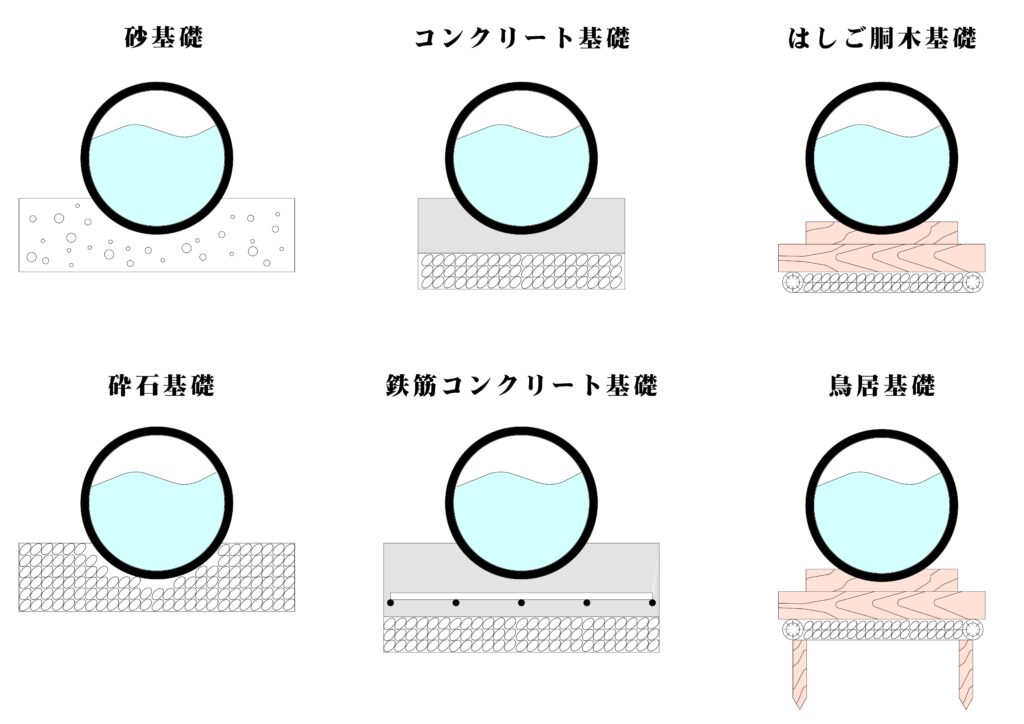

基礎工の種類

- 比較的地盤が良い場所で用いられる

- 底部を、砂または細かい砕石でまんべんなく密着するように締め固める

- 軟弱な地盤や外力が大きい場合に用いられる

- 底部をコンクリートで巻き立てる

- 軟弱な地盤や、地質や載荷重が不均一な場合に用いられる

- はしご状の構造で支持する

- 砂、砕石等の基礎を併用することも多い

- 極軟弱地盤のようにほとんど地耐力のない場合に用いられる

- 沈下防止の杭を打ち、鳥居状に組んで支持する

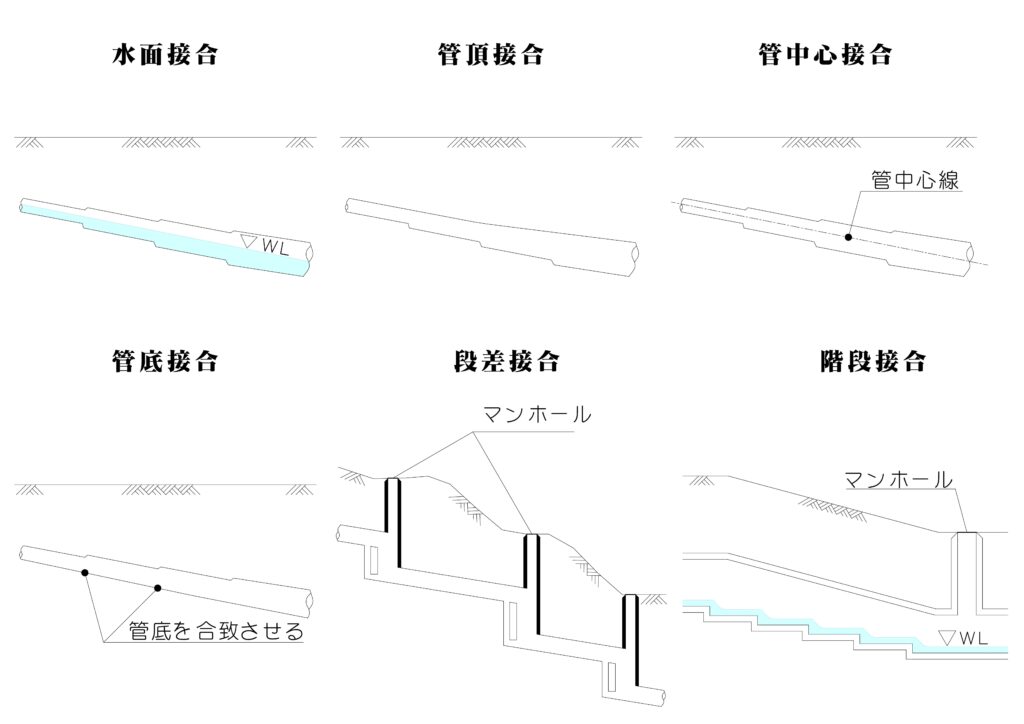

下水管渠の接合

管渠の径が変化する場合、または方向や勾配が変化や合流のある場合などの接合にはマンホールを設けます。

その際、接合には、「水面接合」「管頂接合」を用いるが、その他にも「管底接合」「管中心接合」

「段差接合」「階段接合」などの種類があります。

- 各管渠の水面位を計算し、上下で一致させて接合

- 合理的な方法だが計算が複雑

- 上下流の管の内面頂部の高さを一致させる方式

- 水理学的には水面接合に劣るが、流水は円滑で安全な方法

- 下流側の掘削深さが増すので、地表勾配のある地域に適する

- 上下流の管内底部の高さを一致させる方式

- 下流側の掘削深さは軽減

- 上流側の水理条件が悪い

- 上下流の管中心を一致させる方式

- 水面接合と管頂接合の中間的な方法

- 地表面勾配が急で最小土被りが保てない場合に適している

- 適度な間隔で設けたマンホール内で段差をつける

- 地表面勾配が急な場合で大口径の管渠に用いる

- 流速調整と最小土被りを保つ

まとめ

今回は、専門土木【上・下水道】について紹介しました。

今回のポイントは

- 上水道に用いる配水管の種類や特徴

- 配水管の敷設においての留意点

- 下水道管の種類と基礎

- 下水道管の接続方法

私たちが生活する上で欠かせない上下水道

これらはさまざまな技術によって豊かな生活ができている事に感謝ですね!

日々の忙しい中、試験勉強は大変ですが、当ブログを少しでも参考にしていただければと思います。

コメント

2fjixs

qnlmuZMy gpidZZ tObwJm lJFbk iXLUdz kXjIlC FXzUWu

af47um