過去問だけじゃ意味が理解できないな…。

分かりやすい図や表でまとめたので紹介します!

「河川」や「砂防」と言われてもピンとこない方も多いでしょう!

まず初めに、「河川」と「砂防」において簡単に説明します。

河川とは?

陸上の水が集まって流れる細長い川のことです!

普段では皆さんが川と呼んでいますが専門用語で「河川」と言います。

また河川にも種類があり管理者も下記のように分けられています。

・国土交通大臣

・都道府県知事

・市町村長

河川と一言で言っても上記のように様々な種類に分かれています。

砂防とは?

砂防と言われても聞きなれない言葉なので知らない方は多いと思います。

簡単に言えば、斜面の土砂が崩れるのを防ぐ構造物のこと。

大雨や地震による土砂災害から命や暮らしを守るために設置されるとても重要な物です。

一般的には川の上流部に設置されており山から流れてきた水の量を調整する役割もあります。

また流木や土砂を堰き止め下流への被害を最小限にしています。

- 河川・砂防に関して知識がない

- どこから勉強していいか分からない

- 重要な所だけ勉強したい

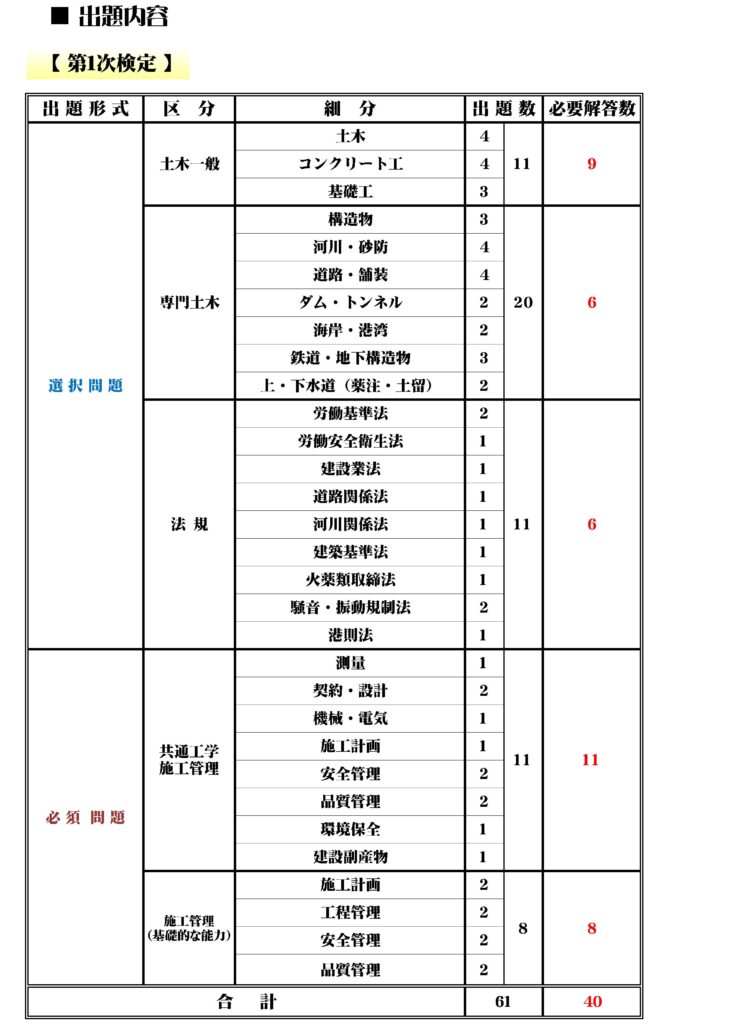

下の表が2級土木の第1次検定の出題内容です。

河川・砂防に関しての出題数は4問です!

今回紹介する内容は過去10年間で多く出題されています。

【築堤の計画や施工上の留意点】過去7年間出題

【河川護岸の施工】過去10年間出題

【砂防えん堤の計画、構造、機能】過去10年間出題

【地すべり防止工】過去10年間出題

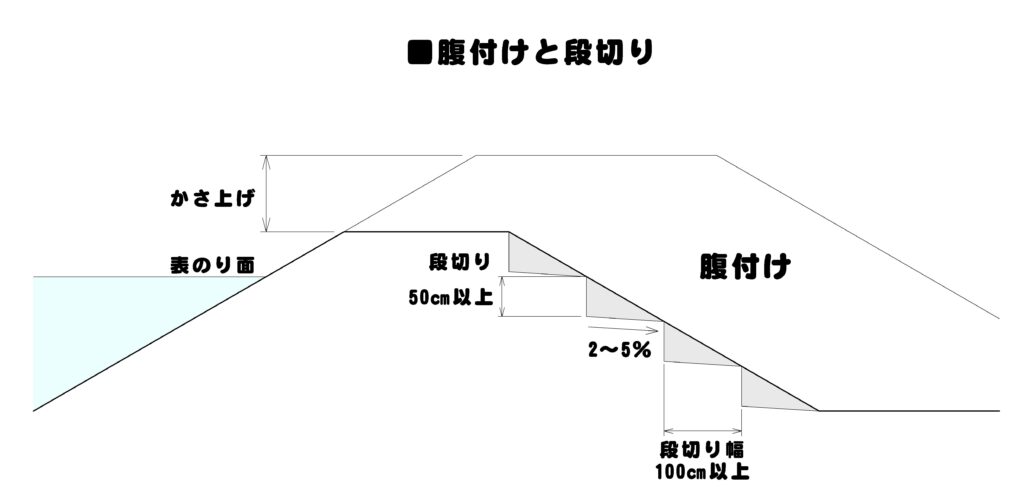

築堤の計画や施工上の留意点

- 連続して河川の両岸に設ける本堤

- 本堤の決壊などに備える副堤

- 洪水調整をするかすみ堤

- 水位差調整をはかる背割堤

- 流れの方向を安定させる導流堤

- その他輪中堤、越流堤がある

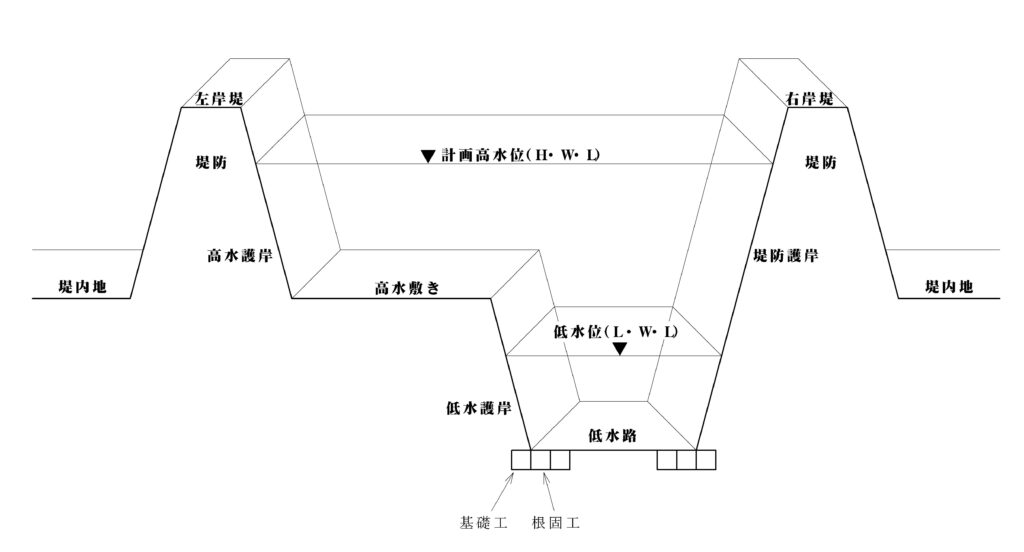

【河川堤防の断面】

河川の上流から下流方向を見て、右側を右岸、左側を左岸とする。

河川の河道側を堤外地、堤防で守られている河川の外側を提内地と呼ぶ。

- 吸収しても、膨潤性が低く、法面にすべりが起きにくい

- 掘削、運搬、締固めなどの施工性がよい

- 水に溶解する成分や草、木の根などの有機物を含まないこと

- 乾湿変化による膨張、収縮が小さい

- せん断低角が大きい

【築堤工についての留意点】

堤体盛土の場合道路と異なり、支持力などの耐荷性より耐水性が要求され、空隙などない均質性が重要である。

河川護岸の施工

護岸には、高水敷の洗堀防止と低水路の保護のための低水護岸、堤防法面を保護する高水護岸、およびそれらが一体となった堤防護岸があります。

また、護岸は、堤防が流水で洗堀されるのを防止する法覆工、基礎工のほか、基礎工を洗堀から保護する根固工によって構成されているほか、天端工、天端保護工、すり付け工なども組み合わせます。

【河川護岸の断面】

法覆工

- 法面勾配の緩い場所、流速の小さな場所で使用

- 法面勾配が急な場所、流速が大きい場所で使用

- コンクリート格子枠を作り粗度を増す

- 2割以上の緩勾配の場所で使用

基礎工

- 洪水時の洗堀でも基礎が浮き上がらない最深河床高を評価して設定する

根固工

- 護岸基礎工の天端高と同じことが基本

- 絶縁部は間詰を行う

- 根固工の破壊が、基礎工の破壊を引き起こさないようにする

その他

- 天端保護工は、低水護岸が流水で裏側から浸食されないように保護する

- 天端工は、低水護岸の天端部分を保護するため、法肩部分に1~2m程度の幅で設置する。

- 天端保護工は、天端工と背後地の間からの浸食から保護するためのもので、屈とう性のある構造にする

- 護岸の上下流端部に設けるもので、隣接する河岸となじみを良くし、上下流から浸食による破壊を防ぐために設ける

- 屈とう性があり、大きい粗度の構造とする

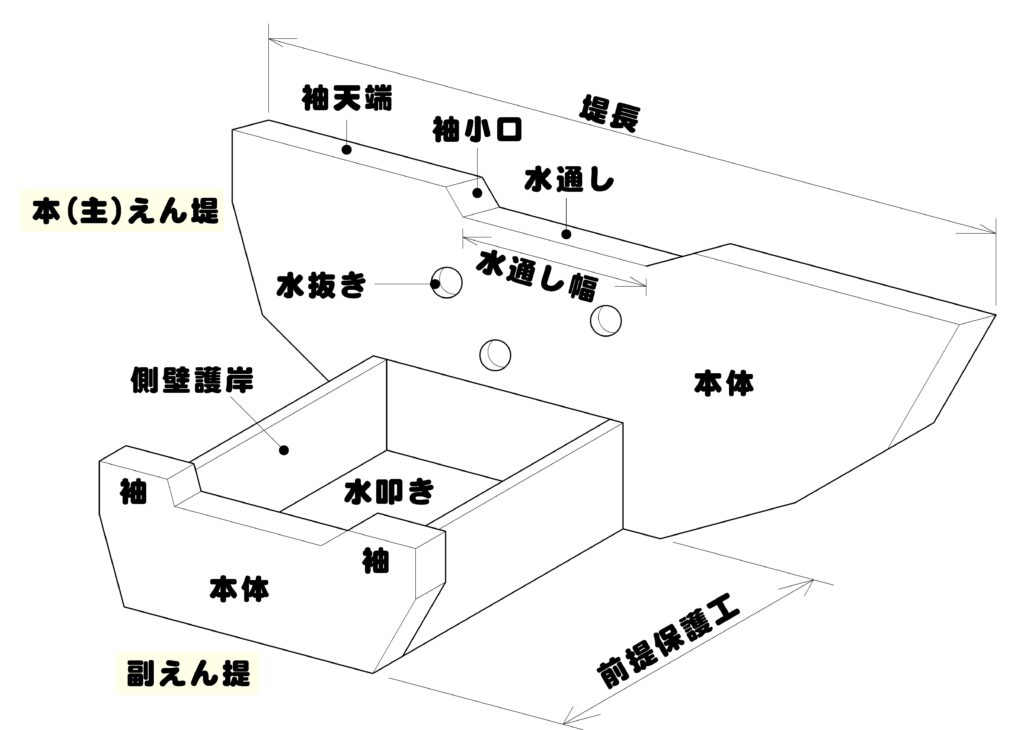

砂防えん堤の計画、構造、機能

砂防えん堤には、土砂生産抑制と土砂流送制御の2つの目的があります。

砂防えん堤は、重力式とアーチ式などがあるが、重力式が一般的で多く設置されています。

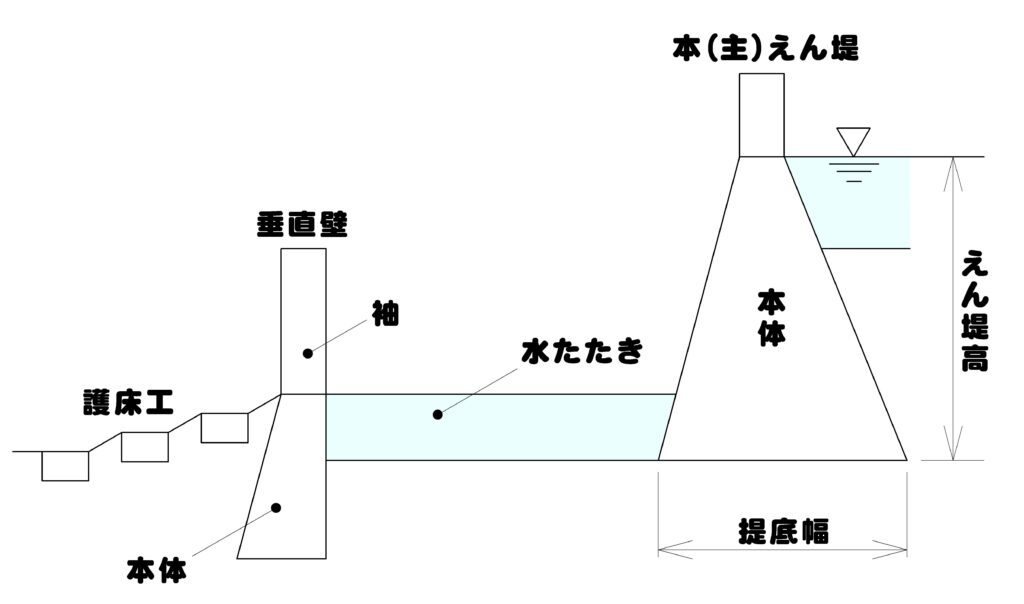

越流部断面の下流側のり勾配は、1:0.2が一般的。

天端には水通し、本体部には土圧を軽減するための水抜きがあります。

水通しから落下する流水や土砂による洗堀を防ぐため下流部に水叩きと側壁護岸を設置します。

砂防えん堤の形式には、透過型と不透過型に分けられます。

土砂生産抑制施設としての砂防えん堤には透過型のものが適さない場合もあります。

原則として、山脚固定機能が必要とされる場所には、透過型砂防えん堤は配置しません。

- 上流部からの水や土砂を安全に越流させる機能

- 水通しは、堤体の中央部に設けるのが原則

- 流木や土石流を考慮して最小限3mとする

- 袖は洪水を越流させないよう両岸に向かって上り勾配をつける

- 水叩きに落下する越流水による側部のり面の浸食を防止する

- えん堤を越流した水や土砂がえん堤下流部を洗堀したり、破壊しないように設ける

- 主えん堤下流部の洗堀防止のため

- 主えん堤高が15m以上の場合は硬岩基礎でも併用するのが一般的である

- 副えん堤を設けない場合は、水叩き下流部に垂直壁を設ける

- 護床工は副えん堤、垂直壁の下流部に設け、河床の洗堀を防止する

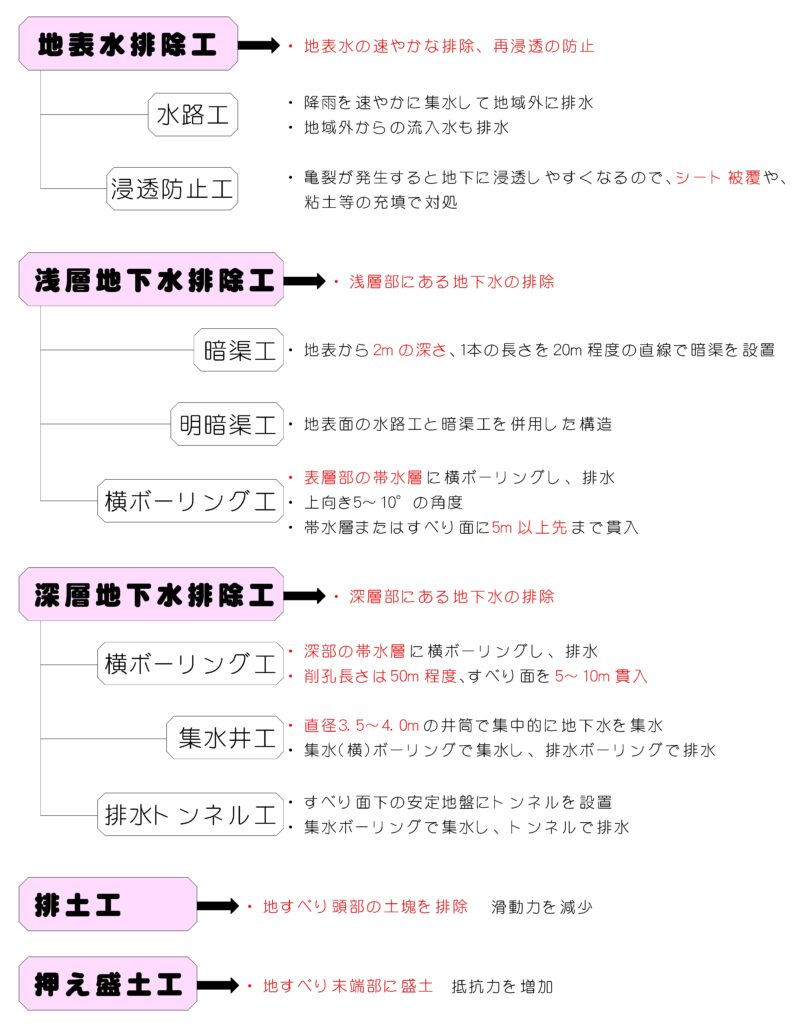

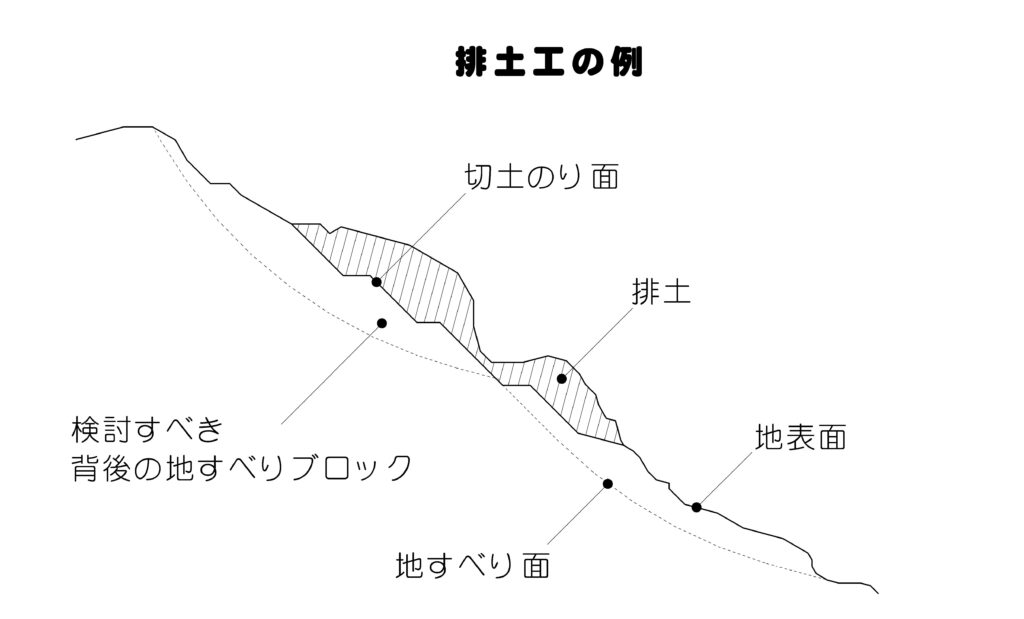

地すべり防止工

地すべり防止工は、地すべり災害の防止または軽減を目的として実施され、抑制工と抑止工の2つに分けられます。

【地すべり防止工の種類】

【抑制工の種類と留意点】

【抑止工の種類と留意点】

杭の剛性で直接対抗

- 鋼管杭などを不動土塊まで挿入する

- 一般に地すべり運動方向に対してほぼ直角に複数の杭を等間隔に配置する

- 地すべりブロックの中央部により下部に配置

鉄筋コンクリートを打設したシャフトを杭として対抗

- 杭では安全率が確保できない場合、不動地盤が良好であれば設置可能

- 直径2.5~6.5mの縦杭を不動地盤まで掘削し、抑止工を設置

鋼材の引張強さで対抗

- 不動地盤内に鋼材等を定着

- 鋼材等の引張強さによる引き止め効果、締め付け効果により滑動に対抗

まとめ

今回は、【河川・砂防】について紹介しました。

最初に各教科ごとの出題頻度を調べ多い問題から学習することをおススメします。

河川・砂防の覚えるべきポイントは

- 河川堤防の施工

- 河川護岸の施工

- 砂防えん堤の計画、構造、機能

- 地すべり防止工

以上が毎年出題される重要ポイントです。

日々の忙しい中の試験勉強は大変ですが、当ブログを少しでも参考にしていただければと思います。