過去問だけじゃ意味が理解できないな…。

分かりやすい図や表でまとめたので紹介します。

私たちが当たり前に通っている「道路」

普段の生活にはなくてはならない存在になっていることでしょう!

そんな当たり前に存在している道路には職人さんの技術が多く含まれています。

舗装されている道路の下がどうなっているか想像もつきませんよね?

普段から目にしている道路には様々な決まりによって、安全に走行できるように作られています。

今回は、知識や、現場経験が少なくても道路・舗装の種類と特徴が分かるように紹介します。

・舗装工・路盤工に関しての知識がない

・どこから勉強していいかわからない

・重要な所だけ勉強したい

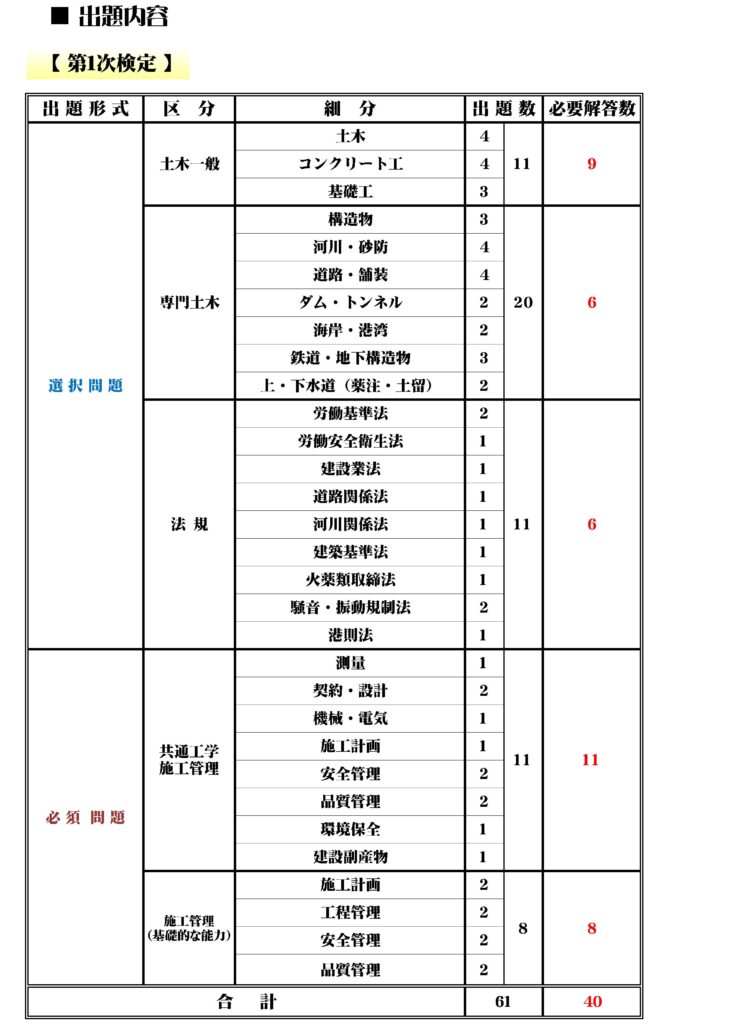

下の表が2級土木の第1次検定の内容です。

道路・舗装の出題数は毎年4問です!

今回紹介する内容は、過去10年間で多く出題されている内容をピックアップして紹介します。

【路床・路体盛土】過去6年間出題

【アスファルト舗装に関する施工上の留意点】過去10年間出題

【アスファルト舗装の補修工法】過去6年間出題

【コンクリート舗装のコンクリート版】過去9年間出題

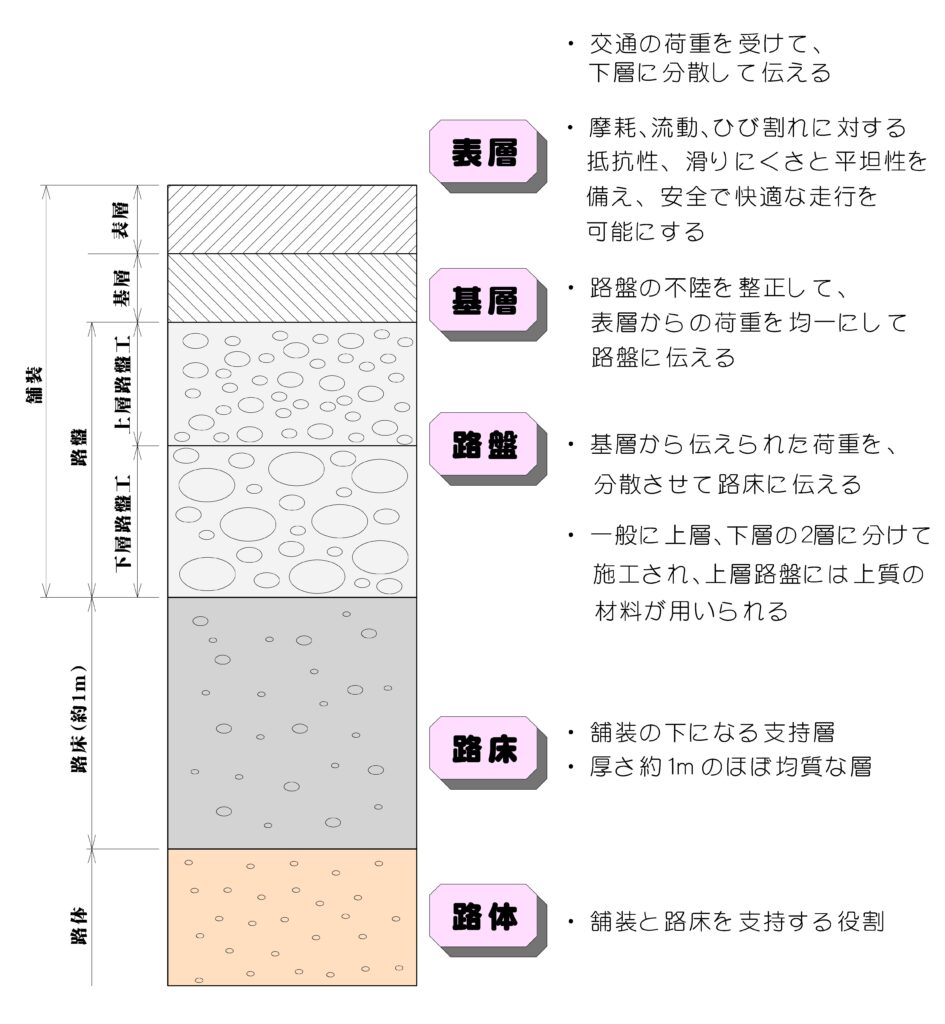

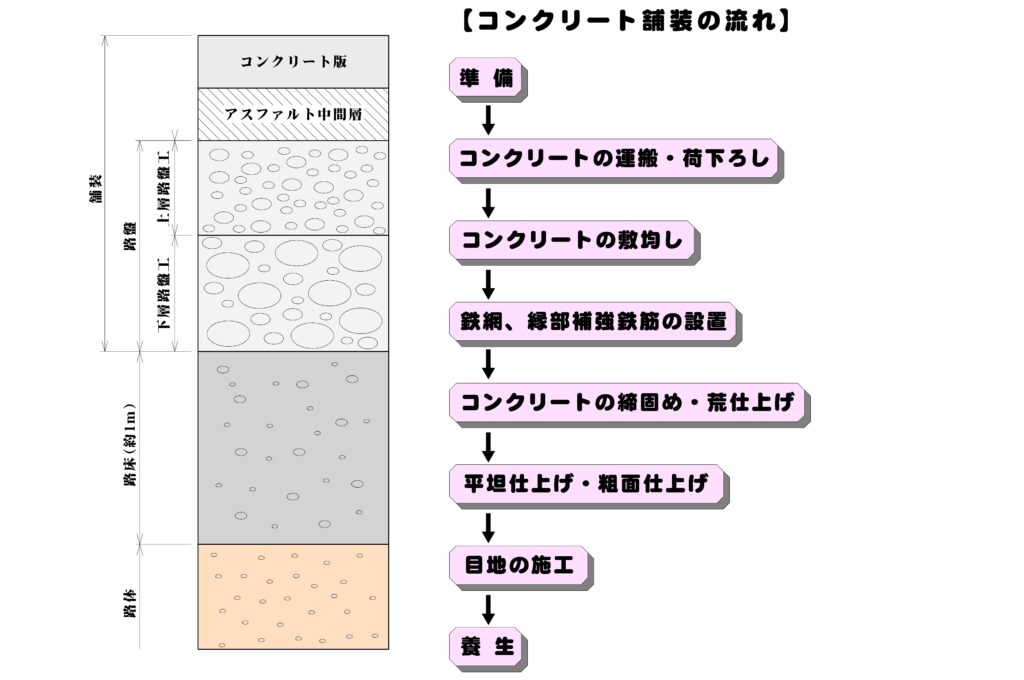

私たちが普段から使用している道路には何層にもわたって構成されている路盤と言われる層があります。

分かりやすく言えば道路の基礎となるような物ですね。

家を建てるのにも基礎がしっかりしていないと地震に弱い建物になってしまうように、道路でも同じことが言えます。

頻繁に車が通る道路ではしっかりとした基礎がないと陥没して事故につながるので重要な役割を担っています。

路床・路体盛土

骨材などの材料をアスファルトで結合した混合物の舗装を、アスファルト舗装と言います。

一般に表層、基層、路盤までを舗装と言います。

路体盛土の施工

盛土の品質は材料が決定すれば締固め機械、1層の締固め厚、締固め回数、施工中の土の含水比によって決まってきます。

一般的に、路体は切土又は盛土によって造成されます。

- 路体盛土の締固めは、一般に1層あたり敷均し厚さを35~45㎝程度とし、締固め後の仕上がり厚さは30㎝以下とする。

- 盛土の横断方向に4%程度の勾配をつけて雨水対策をする。

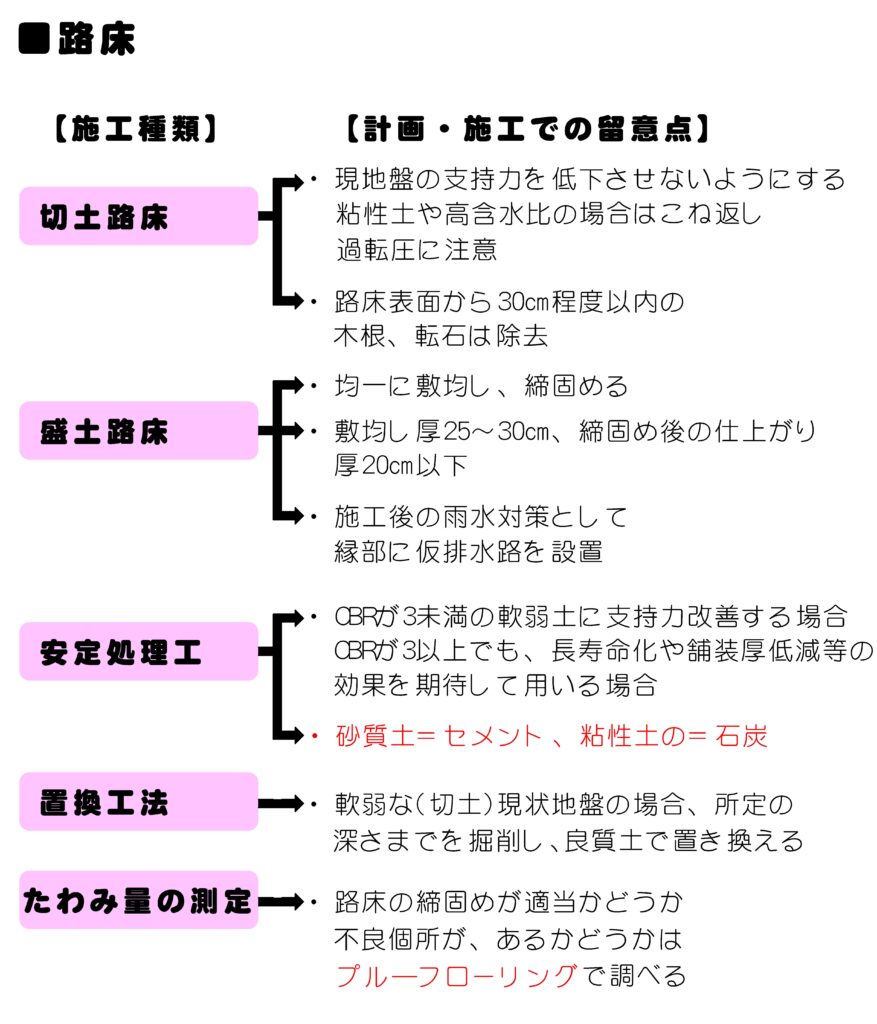

路床の施工

路床の種類は、大きく分けて2つに分類されます。

支持力のある地山は切土部をそのまま路床にできる

軟弱で支持力不足、仕上がり高さ、凍結融解などの際、改良して構築する

アスファルト舗装に関する施工上の留意点

- 敷均し

- 締固め

- 温度管理

敷均し

アスファルト舗装は、基層と表層の2層に分けて施工するのが一般的。

加熱アスファルトの敷均しはアスファルトフィニッシャーを用いて敷均します。

敷均し時の混合物の温度は、110℃を下回らないように敷均します。

万が一、作業中に降雨があった場合は、敷均しを中止し、敷均し済みの混合物は速やかに締固めを行います。

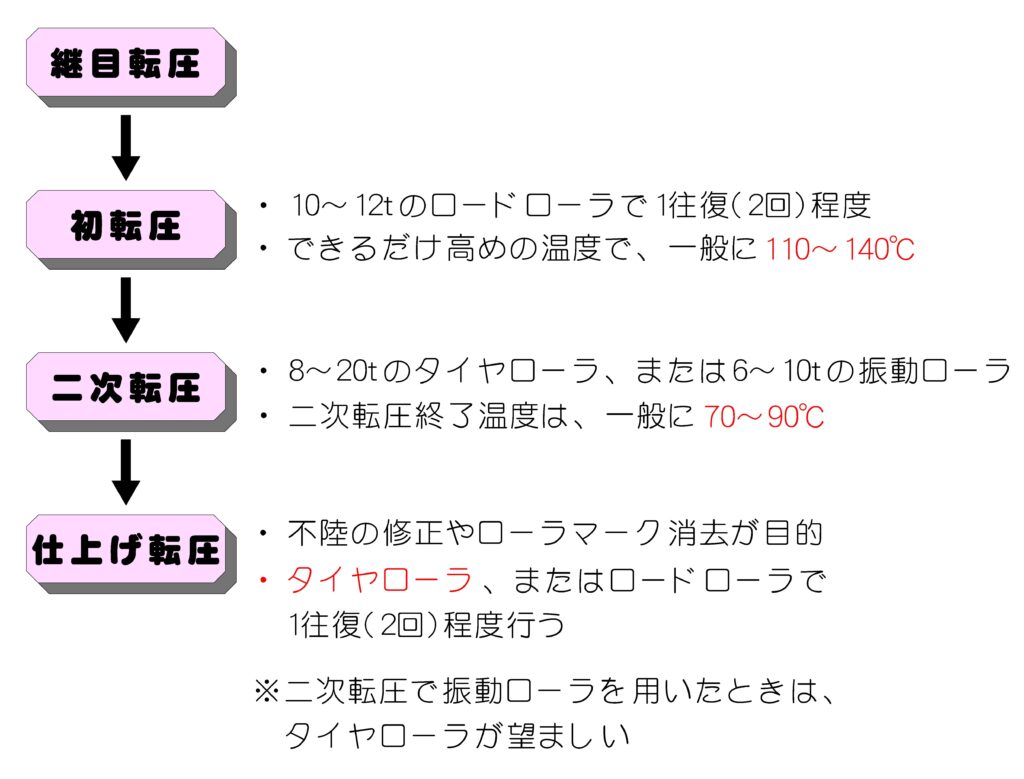

締固め

アスファルト混合物敷均し後、ローラを用いて所定の密度が得られるように締固めます。

ローラは、アスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向け、横断勾配の低い方から高い方へ向かい、順次幅寄せしながら転圧する。

施工順序は以下の通り⏬

温度管理

アスファルト混合物の敷均しから転圧までに混合物の温度を確認しながら施工します。

下記の5つの項目を施工中、留意しながら敷均します。

- 敷均し時のアスファルト混合物の温度は、110℃を下回らないようにする。

- 初転圧は、できるだけ高い温度で行い、一般的に110℃〜140℃とする。

- 二次転圧終了温度は、一般に70〜90℃とする。

- 交通開放時の舗装表面温度は50℃以下とする。

- 寒冷期(5℃以下)の施工の場合、舗装現場の状況に応じてアスファルト混合物製造時の温度を通常時よりも若干高めにする。

プライムコートとタックコートの施工

舗装工で用いられるプライムコートとタックコートは、それぞれの役割や施工する位置が異なります。

路盤と混合物のなじみをよくする。

降雨による表面水の浸透防止、路盤表面に浸透し安定させ、路盤からの水の蒸発を遮断するなどの機能がある。

新たに舗設するアスファルトの混合物層と、その下層の瀝青安定処理層、基層との付着をよくする。

継目の施工

舗装の継目部は、締固めが不十分となりがちで弱点となりやすく、施工継目はなるべく少なくします。

道路横断方向の継目であり平坦性が要求されるので、あらかじめ型枠を置いて所定の高さに正確に施工する。上層と下層の継目は重ねないようにずらして施工する。

表層の縦継目の位置は原則としてレーンマークに合わせるようにする。

縦継目部の施工は粗骨材を取り除いた新しい混合物を既設舗装に5㎝程度敷均し、直ちにローラの駆動輪を15㎝程度かけて転圧する。

加熱合材同士をジョイントする場合に用いる施工方法です。

主に道路幅が広い道路や駐車場などに用いる工法ですね!

施工方法は、1回目に敷均した混合物と2回目に敷均した混合物の縦継目部を5~10㎝の幅で転圧しないでおき、2回目の混合物の締固め時に同時に転圧します。

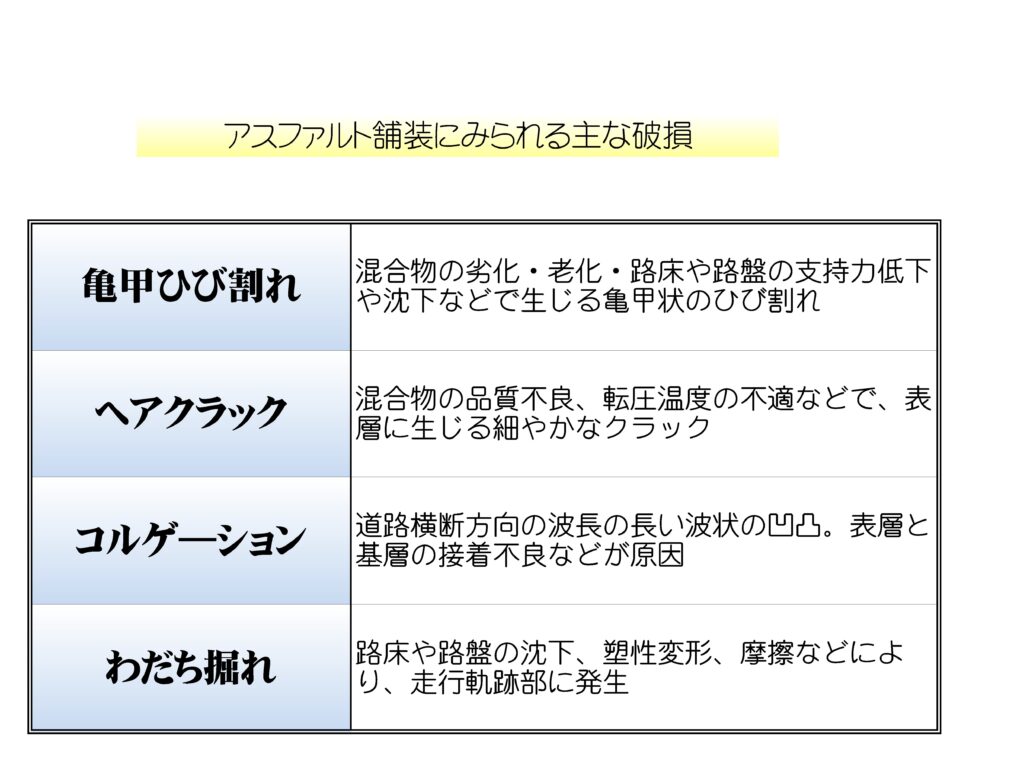

アスファルト舗装の補修工法

【補修の目的】

アスファルト補修は、主として全層に及ぶ構造的対策を目的とした補修方法と、機能的対策を目的とした表層の補修工法があります。

工法の選定

原因となっている層を除去せずにオーバーレイ工法を行うと再び流動する可能性があり、オーバレイ工法よりも表層・基層打換え工法が望ましい。

局部的なひび割れ破損部分や路面に生じたポットホールなどに、アスファルト混合物などの舗装材料などの舗装材料を用いて、充填、穴埋めなどを行う応急的な工法。

パッチング工法が望ましい。

路床、路盤に破損が生じている可能性が高いので、オーバレイ工法より打換え工法が望ましい。

路床、路盤に破損が生じている可能性があるので、安易にオーバレイ工法を選定せずに路床、路盤などの調査を実施し、その原因を把握した上で、工法の選定を行う。

状況によっては打換え工法が望ましい。

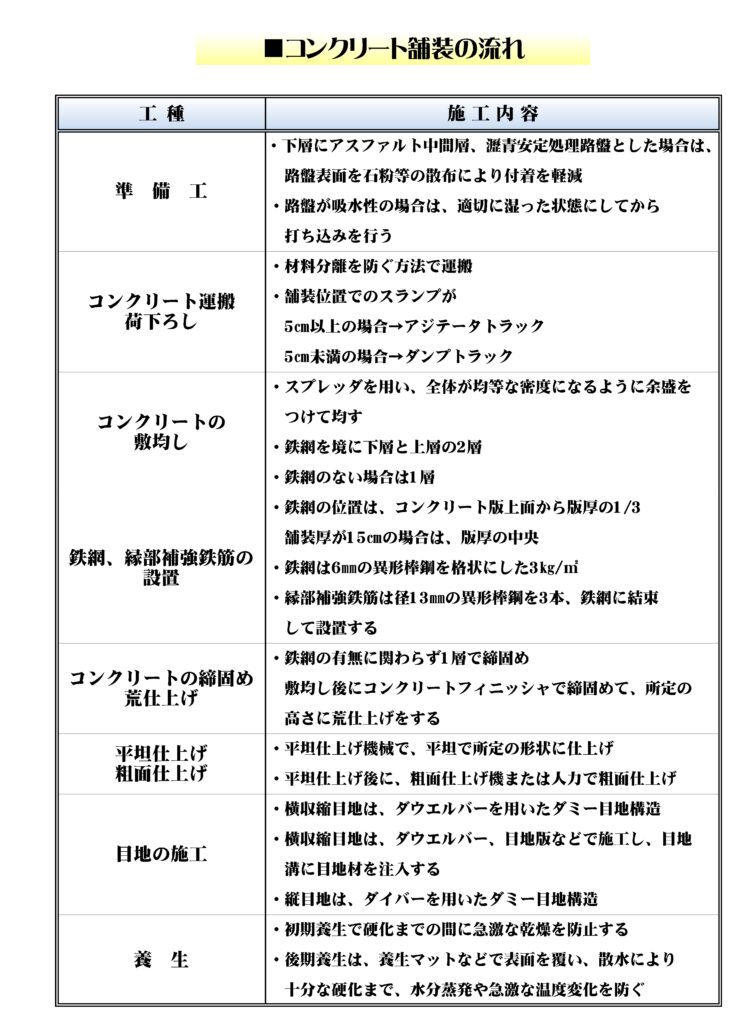

コンクリート舗装のコンクリート版

コンクリート舗装とは、コンクリートによる表層と路盤で構成された舗装をいいます。

コンクリート舗装に用いるられるコンクリート版は大きく分けて3種類。

- 普通コンクリート版

- 連続鉄筋コンクリート版

- 転圧コンクリート版

普通コンクリート版

普通コンクリート版とは、コンクリート版にあらかじめ目地を設け、コンクリート版に発生するひび割れを誘導する。目地部にはダウエルバーなどの荷重伝達装置を設け、原則として鉄網及び縁部補強鉄筋を用いる。

連続鉄筋コンクリート

連続鉄筋コンクリート版とは、他のコンクリート版の横目地を省いたもので、生じるコンクリート版の横ひび割れを縦方向鉄筋で分散させることにより、連続性を保持する。

転圧コンクリート版

転圧コンクリート版とは、一般にコンクリート版にあらかじめ横収縮目地、膨張目地、及び縦目地等の目地を設けるが、目地部にダウエルバーやタイバーは使用しない。

コンクリート舗装の流れ

まとめ

今回は、専門土木【道路・舗装工】について紹介しました。

道路・舗装工の覚えるべきポイントは

- 路床・路体の施工方法と留意点

- アスファルト舗装工の施工上の留意点

- コンクリート舗装工の施工上の留意点

上記の3つは出題頻度も多く覚えておいた方がいいでしょう!

試験までは往復学習し確実に覚えることを目標として勉強を進めていきましょう!

日々の忙しい中、試験勉強は大変ですが、当ブログを少しでも参考にしていただければと思います。