毎日2時間勉強するぞ!

過去問をひたすらやるぞ!

このような気持ちで試験勉強に臨むことはとても良いことです!

これから試験勉強をする方はやる気に満ち溢れている状態かと思います。

そして気合十分で勉強を開始すると問題に直面するのです…。

「問題で行っている意味がわからない…。」

それもそのはず。

問題文の単語が理解できない状態で問題文を読んでいてもどんな状態か想像できません。

土木に限らず施工管理技士の資格は問題文を読み、その状況をイメージすることが出来ないと問題を解くことが出来ません。

過去問を解く前に重要と思われる単語の意味を理解するだけで問題の内容を頭に入りやすくなります!

そして、問題文の意味が分からないと言う理由で挫折することもなくなります。

これから土木施工管理技士を目指そうとしている方に最低でも覚えておきたい単語を各分野ごとに紹介していきます。

- 単語の意味がわからない

- これから受検勉強を開始する

- 受験勉強を開始したが挫折しそう

- 問題文の意味が分からない

試験問題番号のNo.36〜38までの範囲が「法規(道路関係法・河川関係法・建築基準法)」になります。

道路関係法

【道路管理者】

道路法上の道路において、安全かつ円滑な交通の確認を図るため、道路の管理権限を行う者をいいます。

【占用許可】

道路やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することをいいます。

例えば、「電気、ガス、水道」などの埋設物などがあります。

【建設業許可番号】

「建設業法」に基づき、建材産業省または都道府県知事から発行される許可証内に記載される番号です。

河川関係法

【河川管理者】

川の治水・利水・環境整備の計画をたてたり、工事や維持管理を行う者をいいます。

【河川管理施設】

河川管理者が建設し管理している施設を言います。

ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯などです。

【一級河川】

国土保全上、または国民経済上特に重要な水系で、政令により指定された河川で国土交通大臣が指定したものを言います。

【二級河川】

一級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川で都道府県知事が指定したものを言います。

【河川保全区域】

河川区域に隣接する土地で、河岸又は堤防・排水ポンプ場等を保全するため河川管理者が指定した区域

【河川法】

正常な流水を保持し、機能を正常に維持するための法律です。

洪水を防ぐために堤防やダムを作ったり、河川の水の利用を調整したりします。

【耕耘】

田畑を耕すことを指します。

土をひっくり返したり、反転させて、土壌を柔らかくし、作物の生育に適した状態にする事です。

【堰】

水流をせきとめたり調整をするために、川の途中や湖・池などの水の出口に作るしきり。

【水門】

河川や水路を横断して設けられ、洪水の際に堤防の役割を果たす構造物のこと。

【床とめ】

河床低下を防止し、河床を安定させ、河川の縦断および横断形状を維持すること

建築基準法

【建築物】

一般的に「建物」と呼ばれるものとほぼ同義で、土地に定着する人工物的な構造物で、屋根と柱または壁を有するものを指します。

【建築設備】

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針を指します。

【都市計画区域内等における道路】

都市計画区域等における同をは幅4m以上のものです。

【道路内の建築制限】

建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内、または道路に突き出して建築、築造してはならない(地盤面下も設ける建築物等は除く)

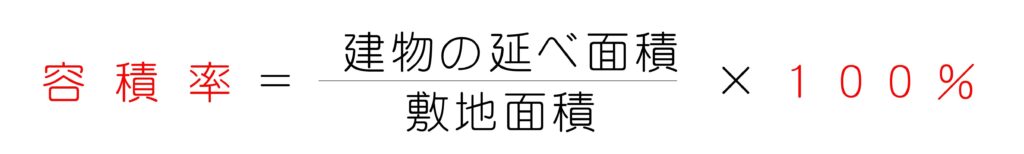

【容積率】

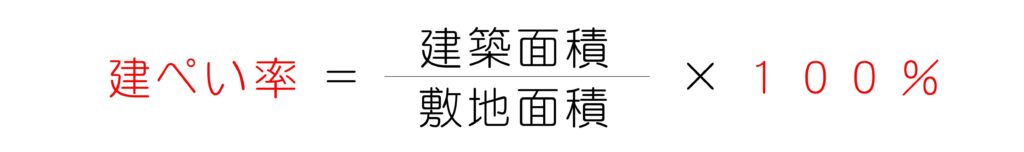

【建ぺい率】

まとめ

今回紹介した重要単語は【法規(道路関係法・河川関係法・建築基準法)編】です。

生活に欠かせない「道路関係法」

ライフラインの源「河川関係法」

暮らしを支える「建築基準法」

勉強をやり始めた頃は、単語の意味さえ分からず問題を解いているため想像が付きにくいでしょう。

当ブログを通して単語の意味を簡単にでも理解することで問題を理解するストレスが軽減できれば幸いです。